油木高校 東京視察レポート

油木高校 東京視察レポート 2022年

2022年11月26日(土)〜27日(日)の1泊2日で、MSERRNTの選定した東京都内のスポットをまわり、視察や販売実習をおこないました。視察に参加した油木高校の生徒・教員が作成した、東京視察のレポートの内容を抜粋のうえ紹介します。

目次

- ヒルズマルシェ

- ビオセボン 麻布十番

- TAU(広島県アンテナショップ) 販売実演

- 全体を通して

参加者

油木高校

- 3年生、、、1名

- 2年生、、、2名

- 教員、、、2名

※うち、生徒1名はオンライン参加

ヒルズマルシェ

生徒のレポート

会場の雰囲気などについて

会場全体で「One team」を意識して運営していた。各出店店舗が自分の店だけでなく、全体をひとつの店だとみなしている。たとえば、出店者同士で協力し、新しい商品を開発・販売しているところもあった。それぞれが自信のある商品を持ち寄る中で、そこからまた良いものを作っていく意識や、高めあっていく関係から、マルシェの良さを感じた。

開放的な広場に多くの売店があり、お客さんが店の方と会話をしていて楽しそうにしていた。そのようすを見て 「こういう雰囲気の中で買い物をしたらとても楽しいんだろうな」と感じられ、会場全体が明るい雰囲気で囲まれていた。

集客率を高めるために、出品者に2回以上の面接を行ったうえで店舗の登録・販売をしていたり、子供を連れて来るお客さんも多いため遊び場を作ったりする工夫をしていた。

販売方法について

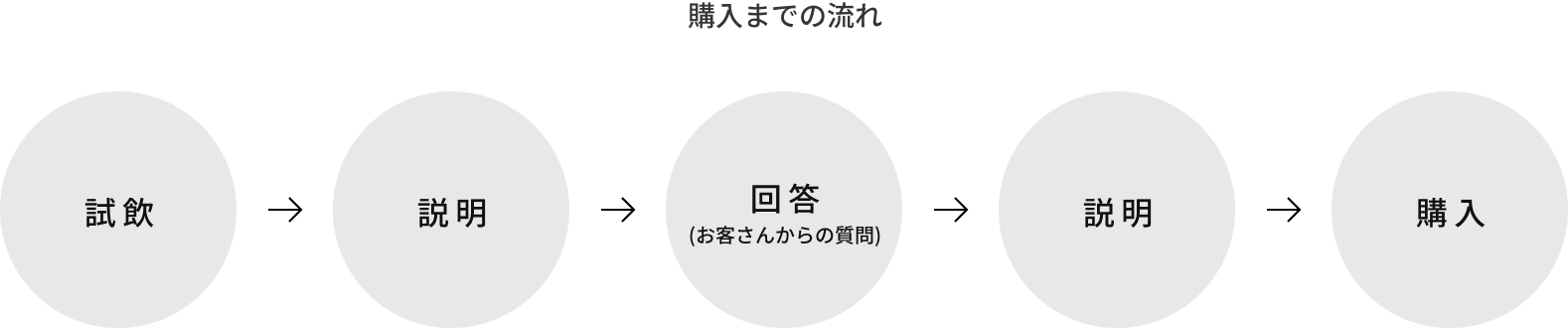

ひとつひとつの商品に自信があって、それをしっかりお客さんにアピールする力があった。とくにリンゴジュースとポテトチップスを販売していたお店では、お客さんがお店の前に立ち止まってから買ってもらうまでの流れ(下図)が完璧だった。 話を聞いていて、だんだんと興味がわいてきた。そしてそのひとつひとつの説明は、商品に対しての熱量や愛情、ストーリー性がしっかり伝わってきて、「買ってみたい!」と思わせる内容だった。

誰に届けるかが明確だった。「開催する場所」「近郊住民の性質」「日時」など全て合わせて考えて、それにあった出店をしていた。

実際に商品を売っている方と話をし、商品に対する熱い思いや情熱が伝わってきた。たとえば、野菜の店だとすべて自家製の商品を取り扱っていたり、味噌を販売している売店だと全国各地の木樽で作られたこだわりの味噌を販売していたり、 各店舗が十人十色の個性を持っていた。

店頭販売において大切なことは「いかにその商品の魅力を伝えられるか」だということがわかった。販売者の方の話を聞く中で、商品に対する強い熱意を感じた。商品の魅力、歴史など一つひとつの商品に物語があり、話を聞くことで買いたくなった。これだけ上手く熱意をもって話すためには、かなりの販売経験と、商品のことを知り尽くすことが必要だと感じた。

お客さんについて

お客さんは近隣住民やはたらく方が多く、その人たちに向けて日々のちょっとしたアクセントになるようにしていた。

特定の商品を求めている方よりも、近隣の家族や、仕事が休みの方など、気軽に立ち寄られた人が多くいたように感じた。

教員のレポート

ヒルズマルシェでの生徒の視察の様子は非常に興味をもって生産者の方にお話を聞くようすが見られた。マルシェで販売されている方の多くは、店頭で販売しながらお客さんと会話をしていたこともあり、大変話しやすい雰囲気であった。

マルシェの運営団体との話については事前に質問事項を準備していたこともあり、スムーズに進められていた。生徒も受け答えがしっかりできていたと感じる。マルシェの出店方法を伺うときには、自分たちもマルシェで販売をしてみたいという意欲を見せていた。生徒の学習意欲が高かったこともあり、マルシェの中や質問だけでもすぐに時間が経過し、夢中になっていたようすが見られた。

生産者の方と話す中で都内近郊から農産物を販売されている方が多く、また高速道路の立地なども出店者の方の傾向として現れているように感じた。自分で栽培した作物を販売されたり、農産物を仕入れて販売されている方、加工品を販売されているなど、さまざまな方がいた。PRを目的に参加をしている方もおり、話の中で自身の商品についての高い専門性を感じた。また、販売以外にも人と人とのつながりをつくる交流の場としての機能がマルシェにあるように実感した。

インタビューでは、ビジネスに関連する内容ということで質問を行った。マルシェの運営方法や費用、運営時に気を付けていることなどを中心に話を進めた。最後に「高校生ブランドを捨てて販売するにはどうしたらよいか」という質問をし、「制服を着ないで販売す ればよい」と助言をいただいた。

ビオセボン 麻布十番

生徒のレポート

店員の接客が、普通のスーパーとは違った。

ワインのコーナーでお客さんが友人にプレゼントするワインを探していたとき、店員がお客さんにその友人の年齢や性別などを聞き、それに合うワインを提案していた。普通のスーパーではこのような姿をあまり見ないので、それがビオセボンの特徴であり、良さだと思った。

教員のレポート

生徒は販売方法や価格帯などに興味をもって観察をしており、たとえば神石高原町でもよく生産されている大きさのシイタケが有機JAS 認定を受けたもので600円前後するなど、価格の高さに驚いた。

商品の価格帯を調査する中で、高校の農産物がいかに安く販売されているかを実感した。キャベツや白菜についても若干高めの価格で販売されており、物価の違いを実感した。また有機農産物の価格になれば、その価格帯も2〜3倍と高額であったが、有機農産物と聞くとこの価格が妥当だろうと納得をした。有機農産物という名前のブランドの高さを実感した。また、有機の農産物の仕入れ額がいくらで流通されているかに興味を感じた。

TAU(広島県アンテナショップ)販売実演

生徒のレポート

販売方法について

予想以上に売れなかった。買ってくれたのは「高校生が頑張っているから」「神石高原町を知っているから」「懐かしいから」などの理由の人が多かった気がする。販売している商品に惹かれた人は、少なかったのではないかと思う。

“高校生ブランド”のすごさを痛感した。買ってもらえなかった人にも商品の説明することで、少しでも神石高原町や油木高校のことを知ってもら うことができたので、それはよかった点だと思う。

私たちの売り方に問題があったと思う。私たちが商品について、知らな過ぎたことがよくなかった。

「丸もち」は自分で食べたり、去年実際にもち米を栽培したりしたので説明しやすかったが、そのほかは全然分からなかったので、しっかりアピールしてお客さんに思いを届けることができなかった。

販売開始時は想像していた以上に足を止めてくださる方が少なく、 自分から呼びかけなど行動をしていかないと販売はできないと感じた。このままでは本当に売れないまま終わってしまうと感じたとき、何かお客さんの興味を少しでもこちらに向けることはできないか考えた。そこで考えた結果、自分たちがもち米作りで商品に関わっている白もちを中心に販売を推していく方針に変えてみた。自分たちが関わっているということもあり、お客さんに紹介するときにとてもスムーズな解説や会話をすることができ、最初のとき以上に買ってもらえた。

最終的には赤字という結果でしたが、自分たちが推した白餅はかなりかって買っていただけた。

そこから、自分たちでできることを考え、実際に行動していくことの重要性を実感した。

商品について

マルシェと同様に商品のことを知り、ちゃんと説明できるかが販売において大いに大切だと感じた。

あまり売れなかったのは「はちみつ」と「神龍味噌」だった。「はちみつ」は、TAU で販売しているものもあまり売れないとのことだった。はちみつにあまり興味がない人には値段も高く、買うのに勇気がいる商品だと思う。TAUの方によると、加工品(スイーツなど)の方が手に取ってもらいやすいとのこと。

「神龍味噌」はサイズが問題だったと思う。今回販売した味噌は800g。味噌汁一人前に使う味噌の量は、およそ15g。可能であれば、サイズを1/3 くらいにして、3種類すべて買いやすいものにできたらいいなと思う。

店舗について

今回販売したところは広島県のアンテナショップではあるが、“銀座”で販売するのには難しかったと思う。マルシェのように「開催する場所」「近郊住民の性質」に合わせた販売ができていなかった。神石高原町の農産物を販売して、多くの人に手に取ってもらうにはマルシェの方がいいと思った。

TAUでは、来店前から目的を絞って訪れるお客さんが多く、レストランやスイーツが人気だった。それもあり、神石高原町の商品に興味を示す方が少なく、なかなか商品の魅力を伝えるチャンスを掴めなかったと思う。

教員のレポート

販売までの準備についてはスムーズにできたと感じており、生徒も準備の流れをよく理解して行動できていた。

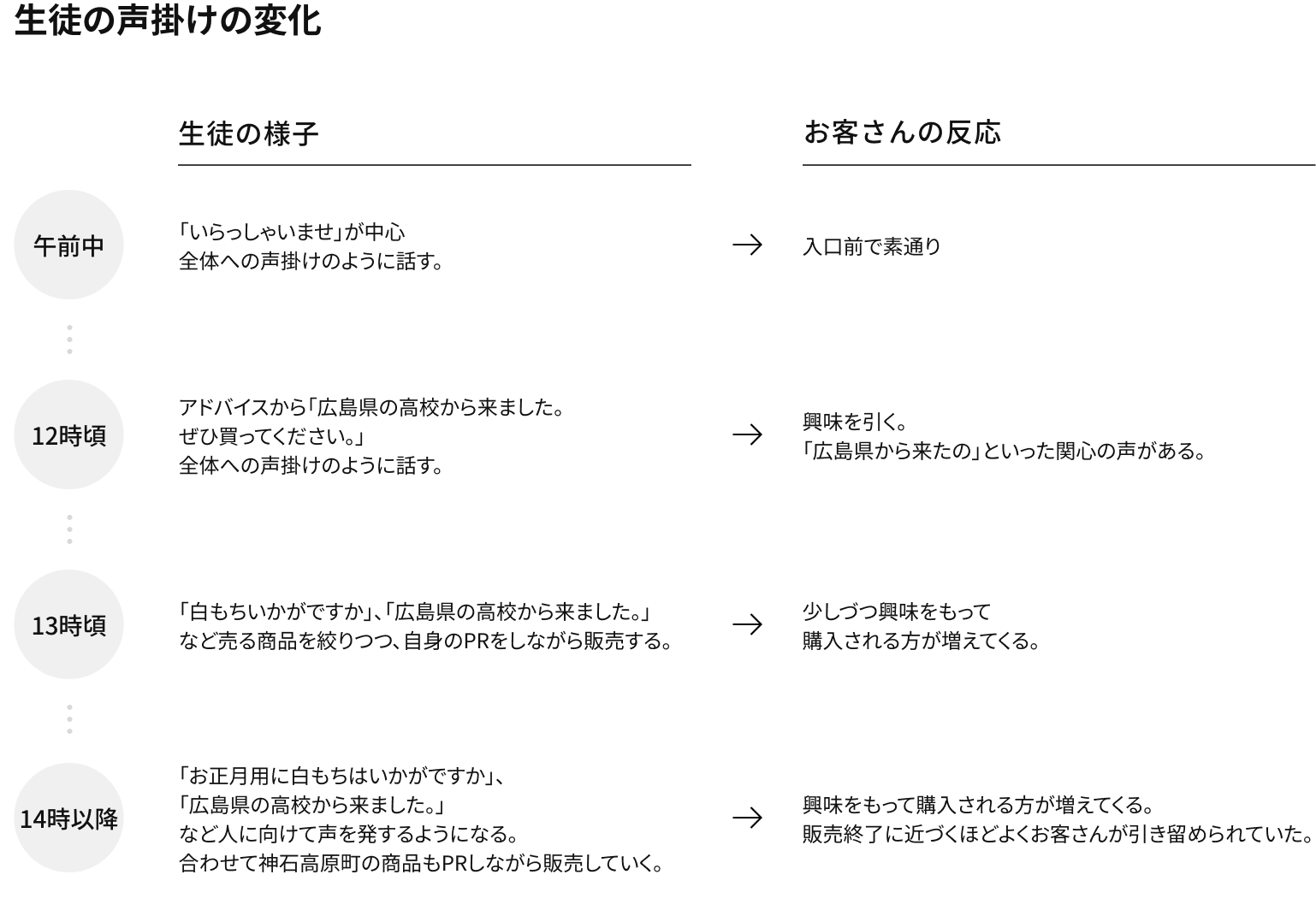

販売開始時、生徒もなかなかお客さんに声をかけられていなかったが、下図のように徐々に声掛けのようすが変わっていったように感じた。

広島県内で販売した場合、知っている方はよく農業高校の農産物を購入され、こちらから声をあまりかけなくても商品がどんどん売れることがある。今回、ただの声掛けでは販売しても広島県内のようになかなか売れないという状況が生まれたことが、生徒の販売の技術向上に繋がったと感じている。とくに声をかけるときに全体に声掛けをするのではなく、人に向けて商品について声をかけてPRできるようになったのは大きな進歩だと実感した。

「神石高原町の商品をもっと理解すること」の重要性を理解したようだった。直前ではあったが、事前にインターネットで調べ学習を進めてくれていたものの、実際に販売するとなると、その商品に対する知識や経験、味なども含めて説明がうまくできなかったようすであった。いっぽう、神龍味噌へ見学に行った生徒は、スムーズに説明ができていた。そのようすを見ると、直接見ること・感じることの重要性を教員側としてもあらためて実感した。

販売の結果は十分振るわなかったが、技術や販売方法、販売に向けて何を準備しなければいけないかを振り返るきっかけになった。また今回の結果を受けて、すべての商品を購入して販売することの難しさを実感するとともに、原価と販売価格の調整をもっと考える必要があると実感した。

結果は自分たちが考えていた様には売れなかったが、販売終了後にTAUの方から今回の販売状況について聞くと、どの商品についても売れた数量は悪くなかったということだった。しかし売れた要因としては、高校生ブランドがかなりあると感じた。

生徒自身も売るためには豊富な知識が必要なこと、お客様のニーズに合った商品選択をすること、商品に関わるストーリー性の大事さなど、身をもって体験できた。1日目にマルシェや専門店で、お店の方と実際に話をせたことが、今回の学びをより深いものにできたように感じた。

全体を通して

生徒のレポート

どのように工夫したらお客さんに足を止めてもらえるか、興味を持ってもらえるか、買ってもらえるか、いろんな方法があって、それをその場所、人の性質に合わせて使い分けなければいけない。東京は、田舎のような「この町にそこしかないから行く」「お店に商品を並べていたら自然と買っていく」という考えではない。

数多くの選択肢(お店)の中で自分のお店を選んでもらうために、生き抜いていくためのものすごい努力をしなければいけないのだと思った。

目的があって来た人に対しての接客ではなく、今回は違う目的で来た人に対して興味を持たせて買ってもらう接客だったので、すごく難しかった。提供するものに合わせた接客方法を考えるなど、状況に合わせてに変化させていくことが大切だと思った。

今回の販売での失敗点は、商品についてしっかり把握していなかったこと。実際にマルシェに出店してい る人は、自分の商品はもちろん、それに関わるものをしっかり把握してそれをお客さんに説明し、興味を 持たせてから買ってもらっていた。今回私たちにはそれができなかったので、どんなことをお客さんに伝 えたらいいか、引き出しが全くなかった。伝えられたことは、先生がお客さんに説明していたことをそのまま真似して言っただけだった。また今回のように販売する機会があれば、次のことを実践したい。

- お米(4種類)、もち米、味噌(3種類)、はちみつを自分で調理して食べる。

- お米(4種類)、味噌(3種類)のそれぞれの違いを明確にする。

- お客さんにあった説明をする。「普段お料理されますか?」から会話をはじめ、普段料理をする人にはよく作る料理を聞いたり、 しない人にはどんな料理が好きかを聞いたりして、「それには『ミルキークイーン』があいますよ!」とか「それには旨味が強い 合わせ味噌がおすすめですよ!」など、一方的にアピールを押し付けるのではなく、その人に合わせた説明で興味を持ってもらえるようにする。

今回の研修では、地元の特産品を東京で販売する方法を知ることをメインとし、たくさんの競争がある東

京でどのようなものが生き残れて、どのようなことが人々から必要とされているか。人々に必要とされる

商売(商品)にはどんなことが大切なのかを学んだ。

それは、地域の特性や人々の性質などを分析し、そ れらのデータからどんなものが必要とされているのかを考えることが大切だということ。

そこから、「開催する場所」「近郊住民の性質」などで出店する店舗の「種類」や「系統」を変化させることができるマルシェのようなものが、競争の激しい東京のような都会でも生き残れる商売の1つではないかと考えた。

運営の方のお話の中に、「昔と今では商売のシステムが大きく変わっているから、大人の情報だけでなく、現代のシステム(SNS など)を最大限利用し、現代だからこそできる販売方法で商品に価値をつけてほしい」とあった。常識にとらわれすぎず、別の視点から現代に合った方法を見つけることの重要性を学べた。

TAU での販売では、自分たちで販売を行った結果、現状に合わせて自分で考え、実際に行動してみるという一連の流れを行えた。また「店頭に立っていると、どのような人に買ってもらいやすいか」などのように、人を見極める力が身についた。

今回の売り上げの結果から、今回の方法では経営を維持することは困難だと感じた。全体の収入に対して、利益はおよそ 6%。すべて売り切ったとしても、ほとんど利益が出ないことがわかった。つまり、原価よりもかなり高価で売らないと収益が出ない。しかしそれだと、商品の魅力について知らないお客さんは買うはずもない。

今回の視察・販売を通して、地方の生産者と都市部の消費者をつなげるということは、商品を通じて消費者が生産者(商品)の歴史、魅力を理解し、商品を繰り返し買いたいと思うことだと感じた。なぜなら、一度買ってみて再度求められているということは「消費者が求め、生産者が販売する」という一つの繋がりが生まれているため。一度買ってみて満足しない商品では、それ以降求められることがないため、繋がらない。以上から、今回の研修だけでは消費者と生産者が繋がり、地方の活性化に繋げることができるかを明らかにするという問題の解答を出せないということがわかった。

今回の販売で、消費者と生産者が商品を通じてつながる可能性を感じられた。販売での会話を通じて、地域の生産者の商品に対しての思いなどを消費者に伝えることで、お客様にファーストタッチをしてもらえたため。しかし後も購入していただくためには、販売機会と、それを通じ商品の魅力をちゃんと伝えることが必要だと感じた。そこで、ネットでの販売も並行して行うのが良いと考えた。対面で販売し、その際にネットでも販売していることを知らせることで再度買ってもらうことができ、さらに生 産者と消費者が繋がる可能性を高めることができると考えている。

教員のレポート

1日目の視察では、参加生徒は商品の見せ方や内容、価格などいろいろな視点で観察ができており、その視点で街中を見ることは普段の生活ではないため、良い刺激になったと思う。オンライン参加の場合であっても、直接その場の空気感を感じることが大切だとあらためて実感した。

今回の活動を通して、生徒・教職員共にたくさんの発見や気づきがあった。これは、広島から東京という環境で販売したことによって生まれるギャップが、これまでの生徒の活動を客観的に見るきっかけに繋がったと感じている。

研修で各方面のプロフェッショナルの方に鍛えていただいて、素晴らしい環境の中で活動ができたことは、今後の活動の大きな影響につながると感じている。また、生徒は次の機会があれば販売のリベンジをしたいという気持ちも強くもっている。

教職員側としても、もっと流通経営に関わる専門知識を身に付ける必要があると感じた2日間であった。生徒が学校の枠を超えて実社会でも活躍できるように成長させるためには、さまざまな実社会のようすを直接体感させることも必要であり、学校において指導を行う自分自身のスキルアップももっとしなければという思いを感じた。

今回の研修では当初の目標としていた「地方の生産者と都会の消費者を繋げる」という部分について、目標達成とはいえなかった。しかし、さまざまなヒントを見つけることができたようである。

今回の研修についてどうだったかを聞くと「すごく充実した 2 日間だった」「こういう活動が本当の勉強なんだと思った」「リベンジしたい」と前向きな発言しか出てこなかった。今回の研修に参加した生徒にとって、とても有意義な活動になったと思う。